はい、一度きりでも泌尿器科の受診をおすすめします。

血尿は腎臓や膀胱の病気、場合によってはがんの初期サインであることもあるため、自己判断で放置しないようにしましょう。

血が混じった尿を血尿といいます。健康診断や病院での尿検査で「おしっこに血が混じっています」と指摘を受ける方は決して少なくありません。

尿は腎臓という臓器で生成されます。そして一連の通り道(尿路)を通過して体外へ排出されます。血尿が認められた場合は、これらのどこかに何らかのトラブルが起こっている可能性が考えられます。

本記事では、泌尿器疾患・腎臓疾患を専門とする医師に監修していただき、心配いらない血尿はあるのか?原因の違い(男性、女性、子ども、高齢者 別)や血が混じった尿に隠れた病気を解説しています。

目次

血尿とは「血が混じった尿」を指し、そのレベルによって2つのタイプがあります。

血尿とは「血が混じった尿」を指し、そのレベルによって2つのタイプがあります。

まずはそれぞれの特徴を簡単に説明します。

肉眼的血尿は「目で見ておしっこが赤いのがわかるもの」と表現できます。尿に血が混じっているのが目で見て判断できるほどなので、ピンク色から鮮やかな赤などの明るい色の血尿や、尿が濃い場合は赤みがかったオレンジ色の血尿にもなります。

一方、顕微鏡的血尿は「顕微鏡で観察すると血が混じっているのがわかるもの」です。つまり、目で見ての判断は難しいけれど、病院で検査をしたときに血尿と診断された場合は、このタイプの血尿に分類されます。検診で尿潜血陽性となった場合も同様です。

医療機関を受診して適切な検査診察を受けても、原因が分からない血尿と診断されることがあります。これを特発性腎出血(読み方:とくはつせいじんしゅっけつ)といいます。この血尿はそれほど心配はいりません。病気ではないと診断された場合は、基本的に経過観察となります。

たとえば、激しい運動後や性活動後、抗凝固薬使用中の方、また女性であれば生理前後など、血尿のような赤みのある尿がみられます。これらは一時的なものなので、特別な検査や治療は行われないことが多いです。

また、通常の尿検査で陽性反応があっても、顕微鏡で赤血球が確認できない場合は、血尿ではないと診断されます。また検診で微量の血尿が確認されても、再度の検査で血尿が確認されない場合、また膀胱がんなどのがんリスク(年齢、喫煙歴、性別など)が低い方も、追加の再検査は不要と判断されることが多いです。

以上のように、「心配いらない血尿」はあくまでも適切な検査をした上で判断されます。

肉眼的血尿の場合はとくに何らかの病態が隠れている可能性が非常に高いため、自己判断で放っておくことのないように注意しましょう。

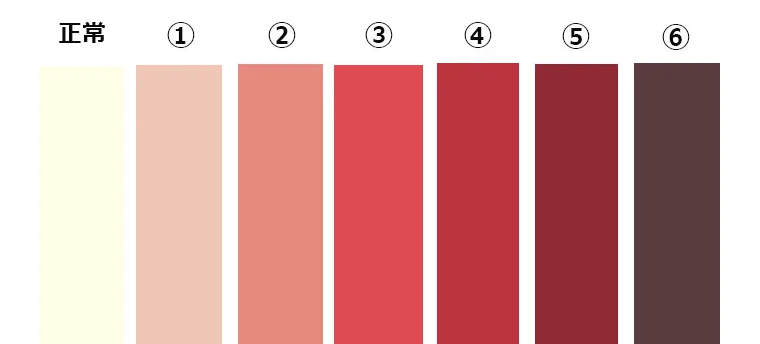

血尿の色味の認識は人それぞれであり、その表現もまた異なります。「淡血性・鮮血色・暗褐色」などとよばれたり、「コーラ色、紅茶色、トマト色」など、かなり主観的な表現を使われることも少なくありません。

そのため、医療の現場では血尿スケールと呼ばれる指標を使って、色の統一基準を用いながら識別されることがあります。血尿スケールで、リスクを伴う血尿の色(血尿色)を把握しましょう。

Ht / ヘマトクリット値 / Hematocrit / 血液に占める赤血球の割合、またはその検査を表します。

一般的には、1リットルの尿に対して血液が1ml(Ht 0.1%)ほど混じると、肉眼的におしっこの色が赤いと判別できるといわれています。しかし、実際に色の異変を認識できるのは、血液量が3~5ml(Ht 0.3%〜Ht 0.5%)以上の場合であると考えます。

また体内の水分が多い時は尿の色は薄くなり、脱水気味の場合は尿の色は濃くなります。それによって血尿の色合いも異なるため、肉眼的に血尿と判断するのが難しい場合もあります。

目で見て確認できる肉眼的血尿の場合は、なるべく早く泌尿器科を受診してください。なんらかの病気のサインの可能性が高いです。

目で見て確認できる肉眼的血尿の場合は、なるべく早く泌尿器科を受診してください。なんらかの病気のサインの可能性が高いです。

おしっこをしたときに赤みがかった血尿がみられると「最近、疲れているからかな」「ストレスが溜まってるから…」「お酒を飲みすぎたから」などと、血尿の理由を色々と考える方もいらっしゃるようですが、それは誤った認識です。

この2つが考えられます。

前者の場合は腎臓内科、後者の場合は泌尿器科を受診するのが望ましいです。

腎臓疾患においても、5-6%は肉眼的血尿が出るケースがあります。多くは風邪や咽頭炎後に発生します。一方で下肢のむくみや高血圧、蛋白尿がある場合は、腎臓病の可能性を疑います。

一般的に血尿は、腫瘍、結石、腎障害などの病気を示す可能性があります。

一般的に血尿は、腫瘍、結石、腎障害などの病気を示す可能性があります。

目で見てわかる血尿が出た場合、これらの疾患が存在する確率が大いに高くなります。

生殖器の違いから男性と女性でも血尿の原因は異なる場合があります。また、血尿が発見される頻度は加齢に伴い増加することから、子どもの血尿と高齢者の血尿を比べても、その原因や緊急度は異なります。

血尿によって疑われる病態についての詳細は、下記で解説します。

男性の場合、医療機関を受診して適切な検査診察を受けても、原因が分からない血尿(特発性腎出血)と診断されることがあります。この場合は、血尿の症状がみられてもそれほど心配はいりません。

男性の場合、医療機関を受診して適切な検査診察を受けても、原因が分からない血尿(特発性腎出血)と診断されることがあります。この場合は、血尿の症状がみられてもそれほど心配はいりません。

一方で、血尿の検査をした際に、何らかの病気が見つかることがあります。男性の血尿の原因で多いのが、尿管結石という病態です。

尿が生成される腎臓から尿が排出されるまでの通り道(尿路)に結石とよばれる石ができる病態を尿路結石といいます。

結石のサイズは、できる場所によって数mmから数cmまで様々です。たとえば、結石が腎臓(腎盂)の内壁を摩擦すると、それが血尿を引き起こす原因となります。

尿路結石の中でも、血尿や激しい痛みを伴うのが尿管結石です。尿管は2-3mmの細さで、結石が腎臓(腎盂)から尿管へ移動する過程で尿管内に結石が引っ掛かってしまうことがあります。

尿管結石の好発年齢は40歳代と考えられています。尿管結石は激痛を伴う病態としても有名で、患者さんはとても辛い思いをすることが多いです。さらに尿管に結石が詰まることで腎臓で作られた尿は腎臓内に溜まってしまい、腰や背中に痛みを引き起こすこともあります。

尿路結石以外では、前立腺結石とよばれる病気も血尿の症状がみられる男性特有の病態の1つです。とくに高齢者の方に発症が多い傾向があります。

前立腺結石とは、男性特有の器官である前立腺のなかに結石ができる病気です。前立腺肥大症や尿道狭窄などによって前立腺液の流れが悪化し、炎症を引き起こして形成されるとされています。 前立腺結石となっても無症状であることが多いですが、前立腺炎を併発すると

などの症状がみられます。

女性の場合、医療機関を受診して適切な検査診察を受けても、原因が分からない血尿(特発性腎出血)と診断されることがあります。この場合は、血尿の症状がみられてもそれほど心配はいりません。

女性の場合、医療機関を受診して適切な検査診察を受けても、原因が分からない血尿(特発性腎出血)と診断されることがあります。この場合は、血尿の症状がみられてもそれほど心配はいりません。

一方で、血尿の検査をした際に、何らかの病気が見つかることがあります。女性の血尿の原因で多いのが、膀胱炎(ぼうこうえん)です。膀胱炎は、大腸菌などの微生物が尿道口から膀胱に侵入(上行性感染)し、その場で繁殖して炎症を引き起こす病態です。膀胱の炎症によって突然症状がみられる場合、急性膀胱炎と診断されます。

女性の尿道は男性と比べて短いため、細菌が膀胱に侵入しやすいと考えられています。その結果、男性よりも急性膀胱炎に罹患する確率が高いです。過去のデータによれば、成人女性の中で約5人に1人がこの膀胱炎を体験しているほど、女性にとっては一般的な疾患です。

急性膀胱炎に罹ると、肉眼的血尿が出ることもあります。突然の血尿に驚かれて、泌尿器科を受診される方が多いです。

それ以外にも次のような兆候が出ます。

このように、さまざまな症状がみられます。

同じような症状が出る疾患として腎盂腎炎(じんうじんえん)があります。腎盂腎炎は発熱を伴うことが多いですが、膀胱炎は発熱症状はみられません。

もし血尿に加えて、排尿時の痛みや頻尿があり、熱がなければ、急性膀胱炎の可能性が高いと考えられます。

通常、炎症が軽度であれば抗菌薬で治ります。市販の薬で膀胱炎を治すことも可能です。しかし、肉眼で見えるほどの血尿があると、炎症が重度である可能性が高いです。そのような場合は、できるだけ早めに泌尿器科を受診してください。

膀胱炎は治療後も、繰り返すことも少なくありません。そのため、生活習慣の見直しがとても重要です。

など、日々の生活の中で予防につとめましょう。

若年層の場合、「腎結石」、「尿管結石」、「膀胱炎」が大半を占めます。一方で、高齢者においては、「腎細胞癌」、「腎盂癌」、「尿管癌」、「膀胱癌」など、悪性疾患の可能性も増えてきます。これらのケースでは泌尿器科の受診が必須です。さらに、「蛋白尿」の診断も受けている場合は、「腎炎」の疑いがあり、腎臓内科での診察が推奨されます。

若年層の場合、「腎結石」、「尿管結石」、「膀胱炎」が大半を占めます。一方で、高齢者においては、「腎細胞癌」、「腎盂癌」、「尿管癌」、「膀胱癌」など、悪性疾患の可能性も増えてきます。これらのケースでは泌尿器科の受診が必須です。さらに、「蛋白尿」の診断も受けている場合は、「腎炎」の疑いがあり、腎臓内科での診察が推奨されます。

腎臓の細胞ががん化したものを腎がんといいますが、このうち腎実質の細胞ががん化して悪性腫瘍になったものを「腎細胞がん」といいます。

腎盂がん、尿管がん、膀胱がんは主に50代以上の高齢者に多く、早期から血尿を引き起こすことがあります。特に高齢者で肉眼的血尿が確認された場合、これらの病気の可能性が高く、膀胱鏡検査が必要となる場合があります。

膀胱に結石が形成されると、血尿や排尿時の痛みが生じる可能性があります。長期間寝たきりの状態や尿道カテーテルが挿入されている人にもよく発症します。

前立腺結石は、高齢の方によく見られる疾患の一つです。加齢に伴う発症とされ、結石が尿道を通って排出される際に血尿を引き起こすことがあります。一方で、治療を必要としないケースもあります。

一般的に血尿の検査は、尿検査から始まります。尿検査をすると「1+」や「2+」といった形で陽性反応が出ます。

一般的に血尿の検査は、尿検査から始まります。尿検査をすると「1+」や「2+」といった形で陽性反応が出ます。

尿検査は「顕微鏡的血尿」と「肉眼的血尿」、大きく2つに分けられます。顕微鏡的血尿の場合、尿沈渣検査で赤血球が確認されますが、特に病気が見つからないこともあります。肉眼的血尿の場合は、何らかの病気が見つかる可能性が高くなるので、より詳細な検査が推奨されます。

診断が確定した場合、その原因に応じて泌尿器科または腎臓内科での治療が行われます。たとえば、結石や腫瘍が原因であれば、その除去や治療が必要となります。血尿が確認された際には放置せずに、専門医の診察を受けることが重要です。

健康検査で尿に潜血反応が陽性とされたら、まずは泌尿器科へ相談しましょう。中には内科に行く方も多いですが、詳細な尿の検査は泌尿器科が専門となります。内科から泌尿器科を紹介されることも少なくないため、尿潜血が陽性ならば泌尿器科が最適です。

健康検査で尿に潜血反応が陽性とされたら、まずは泌尿器科へ相談しましょう。中には内科に行く方も多いですが、詳細な尿の検査は泌尿器科が専門となります。内科から泌尿器科を紹介されることも少なくないため、尿潜血が陽性ならば泌尿器科が最適です。

目立って赤い尿(いわゆる肉眼的血尿)を発見したら、大半の方が泌尿器科を受診します。しかし、「尿潜血 1+」と指摘された場合、「1+ならば心配ない」と自己判断をして、受診しない方も少なくありません。

健診での尿潜血陽性の発生率は、男性で3.5%、女性で12.3%と報告されており、特に女性においては頻繁に見られます。確かに、すべての人に重大な疾患があるわけではないですが、尿潜血陽性が指摘された際に泌尿器科で検査を受けると、初期段階の膀胱がんなどが見つかるケースも多いです。

尿潜血が陽性とされた場合、尿沈渣が行われます。これは尿中に赤血球が存在するかどうかを確かめる検査です。赤血球が確認されたら、血尿と診断されます。また超音波検査によって、腎臓、膀胱、前立腺の状態を確認することがあります。この画像診断で何らかの異常が見つかった場合は、さらに詳しい検査が行われます。

はい、一度きりでも泌尿器科の受診をおすすめします。

血尿は腎臓や膀胱の病気、場合によってはがんの初期サインであることもあるため、自己判断で放置しないようにしましょう。

痛みがなくても注意が必要です。

膀胱がんなどは、無症状の血尿として初期に現れることがあります。特に「無症候性血尿」は見逃されやすいため、早めの検査が重要です。

膀胱炎などの尿路感染症の可能性があります。

これらは細菌感染によるもので、抗菌薬による治療が必要です。悪化を防ぐためにも早めに受診しましょう。

尿検査、血液検査、超音波(エコー)検査、CT、必要に応じて膀胱鏡などが行われます。

腎臓・膀胱・尿管などの異常を詳しく調べます。

赤い尿の原因は必ずしも血液とは限りません。

ミオグロビンや薬剤、食品(ビーツなど)による変色もあります。尿検査で確認することが大切です。

膀胱がんは中高年に多く、若年者に発症するのは稀です。

ただし、血尿が続く場合には若年者でも精密検査が必要です。年齢にかかわらず受診をおすすめします。

稀に過労やストレスが関与するケースもありますが、明確な原因があることが多いです。

安易に判断せず、まずは検査で原因を確認することが大切です。

一時的に症状が和らいでも、根本的な病気が治ったわけではありません。

再発や悪化のリスクがあるため、自己判断は避け、医師の診断を受けましょう。

はい、継続的な血尿は腎がん・膀胱がんなどの初期サインである場合があります。

無症状でも油断せず、専門医による検査を受けることが重要です。

はい、「特発性腎出血」や「ナットクラッカー症候群」など、検査で明確な異常が見つからないケースもあります。

ただし、まずは重篤な病気を除外することが重要です。

たかぎファミリークリニック石岡 伸規 先生

秋田県横田市にある「たかぎファミリークリニック」、院長の石岡です。当院は生活習慣病など予防医学を中心とした内科診療や、日常生活への影響が大きい頻尿や失禁など泌尿器科診療、人工透析内科を専門としております。専門科目以外も幅広く対応いたしますので気軽にご相談いただければと思います。

お子様からご高齢の皆様まで地域の皆様が健やかな生活を送ることができるように、地元に密着した『かかりつけ医』を目指していきます。日々の身体的負担が大きな透析患者様にも、なるべく快適に透析を受けていただけるよう透析室の環境を整えております。患者様の生活に安心、安らぎを与えられるようスタッフと共に努めてまいります。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.