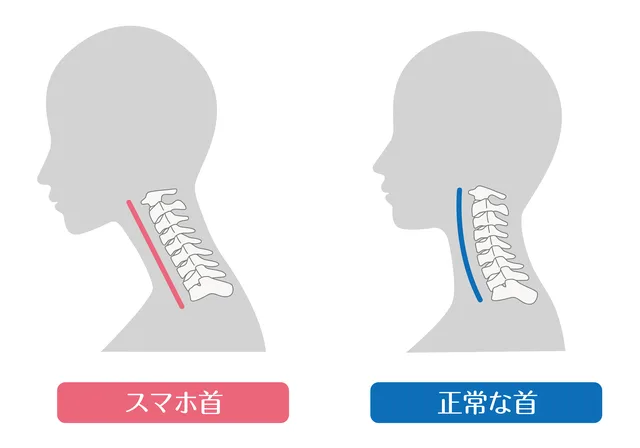

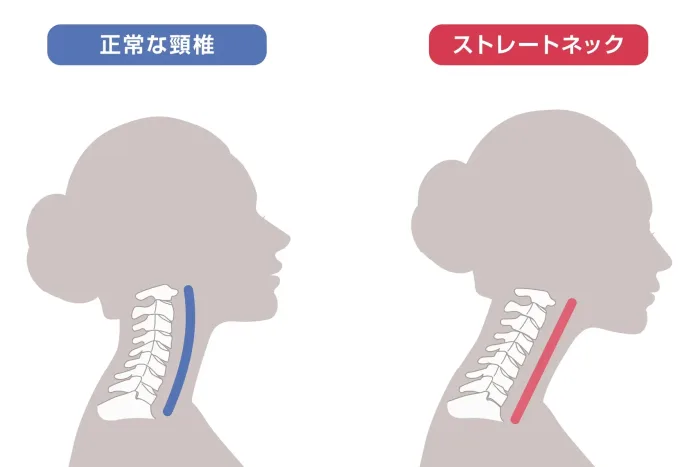

首の自然なカーブ(前弯)が失われ、まっすぐに伸びた状態になること(=ストレートネック)を指します。

スマホ首とは、スマートフォンを長時間うつむいた状態で使用することにより、首の自然なカーブ(前弯)が失われ、まっすぐに伸びた状態になること(=ストレートネック)を指します。首や肩への負担が増し、首こり・肩こり・頭痛・めまい・手のしびれなどの症状を引き起こすことがあります。

この記事は、スマホの使いすぎによって首を痛めている方や首こりに悩んでいる方に向けて書いています。

人間の頭は成人で5〜6キログラムほどといわれています。この重さはボーリング球と同じくらいであり、頭を支える首にいかに負荷がかかっているかがわかります。

本記事では、整形外科の専門医に監修していただき、首を痛める原因となるスマホ首とはどのような状態か、またストレートネックにつながる姿勢、治し方とストレッチを解説しています。

目次

スマホ首とは頭を前傾してしまうことによって首に負荷がかかった状態をいいます。医学的に正式な疾患名ではありませんが、首の痛みや肩こりにつながるスマホ首は、いまや現代病ともいえるほど増加傾向にあります。

スマホを見ようとすると、無意識に頭を前に傾けるような姿勢になります。実は頭を前に15度ほど傾けると、首にかかる負荷は約12キログラムになり、60度ほど傾けると約27キログラムほどに増大するという研究結果があります。頭の重さを5〜6キログラムとすると、その負荷は通常時の5倍にも及ぶ計算になります。

私たちの体の背側に縦に並ぶ骨を脊椎(せきつい)といいます。脊椎はいわゆる「背骨」を構成するひとつひとつの骨のことで、頭部を支え「体の柱」となることから脊柱(せきちゅう)とも呼ばれます。

脊椎の中で一番上に位置し、頭部につながった部分(首の骨)を頚椎(けいつい)といいます。冒頭でも紹介した通り、私たちの頭はボーリングの球と同じくらいの重さがあり、頭が体の真上に乗っていれば体全体でバランスよく支えられますが、姿勢が悪いとこの頸椎にとても大きな負荷がかかります。とくにスマホやパソコンの使用が当たり前となった現代では、姿勢が乱れている方が増えています。

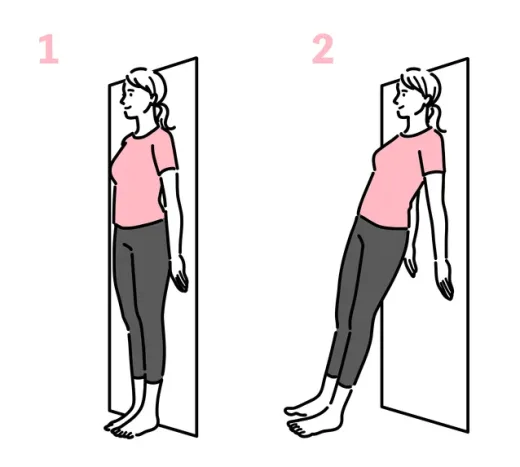

壁に背中をつけるように起立した際に、

この4つのポイントが無理なく自然と壁につく状態であれば、頚椎は正しい状態といえます。

スマホ首の場合、そもそも後頭部が壁につかなかったり、意識して首を後ろに倒さないと壁に接しないという状態になります。

スマホ首の疑いがあり、首こり・肩こりが続いたり首や肩に痛みを感じたりする場合は、一度受診しましょう。

スマホ首は整形外科を受診してください。首の骨や首周辺の筋肉に過剰な負担がかかるスマホ首は、骨・筋肉・神経をはじめとする運動器を専門に扱う整形外科が適しています。

首こり・肩こりの症状の場合、慰安を目的としたマッサージ店や、整形外科とよく類似される整骨院(接骨院)・整体院を利用される方も多いと思います。「少し疲れているから症状を和らげたい」という程度であれば問題ありませんが、医療知識に乏しい方が施術をしているとは限らず、中には無免許の方が施術していることもあるため、こりが強く痛みの症状が出ている際は注意が必要です。

一番気をつけなければいけないことは、単なる首こり・肩こりではなかった場合です。首には大切な神経が密集しています。こりや痛みの背景に、なんらかの病気や外傷(ケガ)が隠れていたというケースは決して珍しくありません。そのため、レントゲン検査やリハビリテーションができる整形外科を選択することが望ましいと考えます。

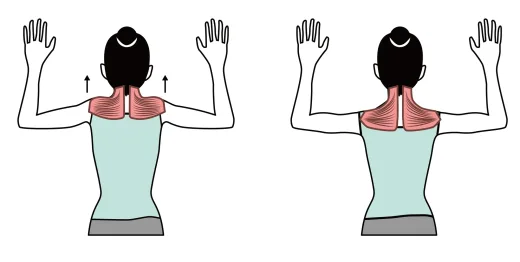

頭を前に傾けるスマホ首は、頚椎だけではなく、首から肩にかけての背部の筋肉である僧帽筋(そうぼうきん)にも大きな負担をかけます。

頭を前に傾けるスマホ首は、頚椎だけではなく、首から肩にかけての背部の筋肉である僧帽筋(そうぼうきん)にも大きな負担をかけます。

僧帽筋は肩をすくめたり、手で重いものを掲げるときに使うほか、首を支えるための大切な筋肉です。僧帽筋に過剰な負担がかかり続けると、首こり・肩こりを誘発し、やがて首の痛みや肩の痛みに発展します。

普段の生活の中で、スマホやパソコンを使っている方が肩こりになりやすいのは、手の酷使はもちろん、この頭の前傾をはじめとする姿勢の乱れによる影響が大きいと考えます。首や肩を痛めると、日常生活において支障をきたすことも少なくありません。なるべく早めに改善することが大切です。

頚椎は本来、緩やかに湾曲(カーブ)しています。この自然な首のカーブは生理的前弯とよばれ、この湾曲があるかおかげで頭が体の真上に乗るように位置し、そしてその負担を軽減させるような構造が実現できます。

一方で、スマホ首のように頭を前に傾ける時間が長くなると、この頚椎のカーブが徐々に失われていきます。生理的前弯がなくなり、頚椎がまっすぐになった状態をストレートネックといいます。スマホ首はもっともストレートネックになりやすい姿勢といえます。

ストレートネックは、頭痛や肩こり・首こりを招くリスク要因となります。さらに、将来的には歯の噛み合わせの悪化や、誤嚥(食べものが気管に入ってしまうこと)を招くリスクを高めます。

高齢者の肺炎は重症化しやすいとされていますが、その引き金のひとつとなるのが誤嚥性肺炎です。誤嚥性肺炎とは、誤嚥をきっかけに口の中の細菌が肺に入り込んで肺に炎症を引き起こす病気です。ときに命を落とすこともある怖い病気であり、決して軽視はできません。

スマホ首を治すためには、その程度に合わせて適切な方法を選択することが大切です。

スマホ首を治すためには、その程度に合わせて適切な方法を選択することが大切です。

整形外科では、温熱・超音波・低周波・電気などの物理的刺激を使って症状改善を図る物理療法や、理学療法士(PT)というリハビリテーションの専門家によるサポートによって、体に負担をかけない適切な使い方を身につけることができます。

とくに患者さんの姿勢や癖・習慣を根本的に改善させるためには、リハビリテーションがとても有効です。日々の生活の中で体に悪影響を及ぼす行為をピックアップし、改善を図るためのプログラムを構築していきます。

スマホ首に限ったことではありませんが、誤った姿勢や習慣を改善させるためにはセルフケアが必要不可欠です。

スマホ首を治すためには、日々の生活の中で正しい姿勢を心がけなければいけません。スマホを見るときには、頭を前に傾けるのではなく、頭が体の前上に乗る姿勢を保つことを意識することで、首や肩への負担は軽減できます。首を曲げるのではなく、スマホの画面が視線の高さに合うように、腕を少し上げて手の位置を調整しましょう。

また、仕事や趣味等でいつもパソコン作業をされている方も同様です。パソコンの操作中はどうしても前傾姿勢になりがちです。スマホ首同様に、このパソコン操作時の姿勢もまた、首の骨(頚椎)と首・肩の筋肉(僧帽筋)に大きな負担をかけます。

パソコン作業する際は、デスクトップパソコンであればモニターの位置をやや高めに設定し、視線が下に下がらないようにすることが大切です。視線が下がると、自然に頭も前傾気味になってしまい首に負担がかかりやすくなります。

ノートパソコンを使用する際は、キーボードに傾斜を加えることができるキーボードスタンドがおすすめです。手の負担を軽減させながらタイピングがしやすくなるだけでなく、姿勢改善の改善・首への負担軽減につながります。

スマホやパソコンを使用する機会の多い方は、適度な休息をとる他、ストレッチを習慣化させることで予防につながります。ストレートネックや肩こりを予防するために効果的なストレッチ例を紹介します。

問題なく体をキープできてたら、今度は背中を話して後頭部だけ壁につけた状態をキープ(10秒)したり、さらに余裕があれば頭の位置を動かさずに手を振りながら足踏み(20回程度)するのも効果的です。

僧帽筋が緊張状態(こった状態)にあると、頚椎にも負荷がかかりやすくなり、スマホ首(ストレートネック)発症の悪循環に繋がります。ストレッチによって僧帽筋の緊張を緩めることで、スマホ首の緩和につながるとともに、首や肩のこりが解消され、痛みの予防につながります。

首の自然なカーブ(前弯)が失われ、まっすぐに伸びた状態になること(=ストレートネック)を指します。

スマホ首とは、スマートフォンを長時間うつむいた状態で使用することにより、首の自然なカーブ(前弯)が失われ、まっすぐに伸びた状態になること(=ストレートネック)を指します。首や肩への負担が増し、首こり・肩こり・頭痛・めまい・手のしびれなどの症状を引き起こすことがあります。

厳密には、スマホ首はストレートネックを引き起こす原因のひとつです。

長時間のうつむき姿勢が習慣化することで、頸椎(首の骨)の生理的なカーブが失われ、ストレートネックの状態になります。

代表的なのは、スマホを顔より下で持ち、首を前に突き出した姿勢(猫背・うつむき)です。

パソコン作業でも同様に、目線が下がって首が前傾し続ける姿勢は首に大きな負担をかけます。1cm前に頭が出るごとに、首への負担は約2倍になるとも言われています。

症状は人によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。

初期の段階であれば、姿勢の改善やストレッチで回復することも可能です。

ただし、長期間そのまま放置していると頸椎の変形や慢性化した痛みにつながる可能性があるため、早めの対策が大切です。

自宅で簡単にできる方法として「壁立ちチェック」があります。

壁にかかと・お尻・背中をつけて立ち、後頭部が自然に壁に着かない場合はストレートネックの疑いがあります。また、首の動かしにくさや上を向いたときの違和感も一つのサインです。

あご引き体操(首の後ろを伸ばす)、胸を開くストレッチ(巻き肩の改善)、僧帽筋や肩甲骨周囲のストレッチなどが有効です。

1日数回、無理のない範囲で継続することが大切です。長時間同じ姿勢にならないよう、こまめな休憩も効果的です。

はい、整形外科やリハビリ科で診断・治療が可能です。

必要に応じて、レントゲン検査や理学療法(姿勢指導、運動療法)などが行われます。痛みが強い場合は、消炎鎮痛薬やブロック注射が検討されることもあります。

生活習慣そのものを見直すことが予防のカギとなります。

などが有効です。生活習慣そのものを見直すことが予防のカギとなります。

はい。

特にスマホやタブレットを長時間使う子ども・学生世代では、姿勢の悪化によりスマホ首が増加傾向にあります。成長期に姿勢が崩れると、骨格の発育や集中力、睡眠にも悪影響を及ぼす可能性があるため、親子で姿勢に注意することが大切です。

菅原整形外科クリニック菅原 恒 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.