子どものアトピーとは?原因を解説-治療薬デュピクセントが小児適応

アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す病気です。

そのかゆみを抑制する効果をもつ治療薬として、デュピクセント®という注射剤があります。これまでは15歳以上の方という年齢制限のもと、従来の治療法で効果が不十分だった方、中等度〜重度の症例に対して使用されてきました。

2023年9月25日、このデュピクセントの小児適応拡大が実現し、子どものアトピー性皮膚炎にも使用できるようになりました。(6ヶ月から使用可)

本記事では、皮膚科専門医に監修していただき、子どものアトピー性皮膚炎の原因と、注射薬デュピクセント®を解説しています。

目次

アトピー性皮膚炎とは?症状を写真で解説

アトピー性皮膚炎とは、炎症を引き起こす物質が皮膚に入り、かゆみの強い湿疹が長い間続く皮膚疾患です。生まれつき皮膚が乾燥しやすい体質であることにより、かゆみが生じやすくなることがあります。

正常な皮膚は、見て触ってもツルツルしていますが、皮膚内部で炎症が起こると、やがて見た目はきれいに見える皮膚も、触ると表面がザラザラとしてきます。

かゆみが強いあまり繰り返しひっかいてしまうと、皮膚のバリア機能を低下させて、さらなる炎症を起こすという悪循環に陥ります。

皮膚のブツブツがやがて豆粒大の発疹になったり、さらに状態が悪化して慢性化すると、硬くゴワゴワになったり、腫れてジクジクしたりするようになります。

子どものアトピーは何歳で治る?

アトピー症状は乳幼児期からはじまりますが、小学1年生の段階で有病率は約20%程度、小児期に寛解(病状が比較的治まって、おだやかになること)する場合もあります。また、中学生では約10%程度まで減少し、成長とともに徐々に症状が落ち着くと考えられています。

一方で、難治性のアトピー性皮膚炎の場合は、成人になっても続くことがあります。

アトピー性皮膚炎の治療薬(注射剤)が小児へ適応拡大

かゆみを抑制する効果をもつ治療薬として、デュピクセント®という注射剤があります。これまでは15歳以上の方という年齢制限のもと、従来の治療法で効果が不十分だった方、中等度〜重度の症例に対して使用されてきました。

2023年9月25日、このデュピクセントの小児適応拡大が実現し、14歳以下の子どものアトピー性皮膚炎にも使用できるようになりました。日本で初めて生後6ヵ月から全年齢のアトピー性皮膚炎に適応を有する生物学的製剤となります。

デュピクセント®は、すでに高い治療効果と安全性が確認されており、優れた小児アトピー性皮膚炎の治療薬(注射剤)として今後さらなる期待が持たれています。

アトピー性皮膚炎は現在、遺伝子レベルでの解明が進んでいます。これまではコントロールが難しいと考えられていた病態でも、注射・内服などの全身療法が登場したことで、患者さんの状態にあった治療法を選択できるようになりました。そして、日常生活に支障がない状態にまで症状を抑えることができるようになっています。

本記事の後半では、アトピー性皮膚炎の注射剤「デュピクセント®」についても解説しています。

アトピー性皮膚炎の症状をセルフチェック

アトピー性皮膚炎の症状の重症度を患者さん(親御さん)自身で評価できる「POEMスコア」というものがあります。

アトピー性皮膚炎の症状の重症度を患者さん(親御さん)自身で評価できる「POEMスコア」というものがあります。

1週間のうち、以下の7つの質問に該当する症状がどのくらいの頻度で起こったかを回答していきます。

頻度によって点数が決まっていますので、合計点を算出してみましょう。

合計点が大きいほど、症状が重いことを表します。

POEM(ポエム)スコア

合計点から評価する主観的重症度

| 合計(点) | 0〜2 | 3〜7 | 8〜16 | 17〜24 | 25〜28 |

|---|---|---|---|---|---|

| 症状の重さ | 症状なし | 軽度 | 中等症 | 重症 | 最重症 |

子どものアトピー性皮膚炎の発症原因

子どものアトピー性皮膚炎は、

- 皮膚のバリア機能の低下

- アレルギー炎症

- かゆみの悪循環

という3つの要素がお互いに関連して発症すると考えられています。

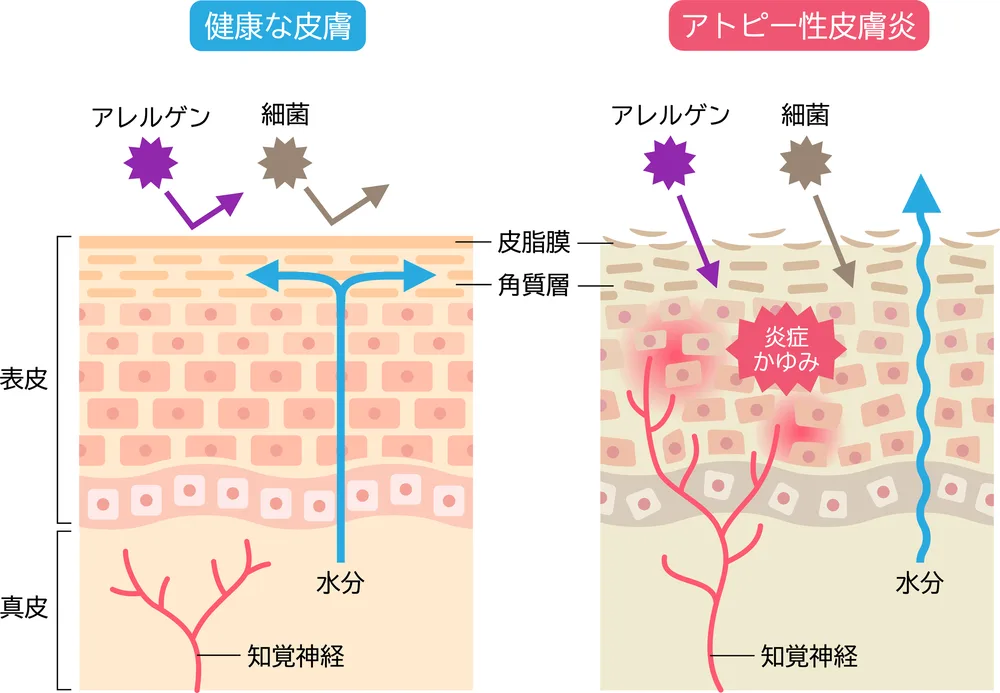

皮膚のバリア機能の低下

皮膚の水分や皮脂が不足して乾燥し、本来必要な潤いが足りていない状態(乾燥肌)になると、バリア機能が弱まってアレルゲンが侵入しやすくなります。

通常、皮膚はたんぱく質と細胞同士の隙間を埋める成分をもつ「セラミド」という物質の働きで、強度や柔軟性、水分を保っており、さらにバリア機能によってダニやホコリなどのアレルゲンの侵入を防いでいます。しかし、乾燥肌の場合はこれらの成分が不足してしまうため、皮膚から水分が蒸発しやすくなるのです。

通常の肌はかゆみを伝える神経が体の表面から遠い場所に位置していますが、乾燥肌の場合はこの神経が体の表面近くまで伸びてしまうため、ほんの少しの刺激にも反応し、かゆみを感じるようになります。

アレルギー体質

家族にアレルギー体質の人がいる場合、子どももアトピー性皮膚炎になりやすいと考えられています。

アレルゲンには

- ダニ

- ほこり

- 細菌

- 汗

などがあります。

アレルギー体質の場合は、アレルゲンが皮膚内に侵入した際、かゆみを伝える化学物質が過剰に作られてしまいます。そのため、乾燥肌やアレルギー体質によってかゆみが増すこともあります。

かゆみの悪循環

アトピー性皮膚炎のお子さんの皮膚の内部では、サイトカインという物質が皮膚の炎症を引き起こし、皮膚のバリア機能の低下を誘発し、かゆみを引き起こします。

かゆみは、痛みと同じく体を守る防衛反応のひとつであり、体内に異物が侵入すると皮膚に存在する肥満細胞が「ヒスタミン」を放出して神経に働きかけることで、かゆみを感じます。

その部分をひっかくと、かゆみがおさまり、やがて痛みがあらわれてかゆみの神経回路を制御します。 そのため、かゆみがおさまるまでの流れにはひっかくことが欠かせないのですが、ひっかいたことで皮膚が傷つき、皮膚が敏感になってしまいます。すると、かゆみが増してしまい、さらにひっかくという悪循環を招いてしまった場合、かゆみから抜け出せなくなってしまうのです。

「かゆみを感じる→かいてしまう→炎症が悪化する→さらにかゆみが強くなる」という悪循環のことを「イッチスクラッチサイクル」と呼び、アトピーが悪化する原因にもなります。

アトピー性皮膚炎の治療のながれと目標設定

アトピー性皮膚炎の治療の基本は、

アトピー性皮膚炎の治療の基本は、

- 皮膚のバリア機能を高める保湿

- かゆみを抑える薬物治療

- 生活環境の中にあるアレルゲンの排除

この3つがメインです。

患者さんに合った強さのステロイド外用薬などを使った薬物治療で皮膚の炎症を抑えつつ、保湿剤によるスキンケアでその状態を保つようにし、悪化の原因となるものを排除していくというながれです。

症状が改善すれば、保湿剤の使用のみで過ごせるようになります。

- 症状があっても軽く、日常生活に支障がない状態

- 薬による治療もあまり必要としない状態

そして上記が達成できなくとも、

- 症状は軽く、日常生活に支障をきたすような急な悪化が起こらない状態

このように、患者さんにとって良い状態を長期間維持することを目指して、適切な治療を組み合わせていきます。

その結果として、お子さんが

- 夜、かゆみを気にせずにぐっすり眠れる

- 学業に集中できる

- 見た目を気にせず、対人関係で積極的になる

など、アトピー症状に左右されず、自分らしい日常をストレスなく過ごすことができるようになることが大切です。

アトピー性皮膚炎で重要な保湿剤によるスキンケア

アトピー性皮膚炎の治療中は、保湿剤をたっぷりと、朝晩欠かさず塗るようにしてください。可能であれば、朝昼晩の1日3回を目標に塗りましょう。

アトピー性皮膚炎の治療中は、保湿剤をたっぷりと、朝晩欠かさず塗るようにしてください。可能であれば、朝昼晩の1日3回を目標に塗りましょう。

保湿剤を塗ると、肌に薄い膜が作られて水分の蒸発を防いでくれるので、アレルゲンの侵入を防ぐ効果があります。

また、肌が潤うことでかゆみの抑制にもつながります。さらに、炎症があるときだけでなく、落ち着いているときにも保湿剤を塗る習慣を欠かさないことでアレルギー対策になります。

保湿剤の量の目安

乳児〜幼稚園児なら小さじ1〜2、10歳前後までは小さじ3程度、中学生以降は小さじ4程度など、体の成長に合わせて量を増やしながら、皮膚の上全体に広げるように伸ばして塗っていくと良いです。いずれも多少ベタつくくらいの量で問題ありません。

少ない量をすり込むように塗ってしまうと、皮膚を刺激したり、皮膚の溝部分のみに保湿剤が溜まったりしてしまうので注意しましょう。

アトピー性皮膚炎の治療薬

アトピー性皮膚炎の治療薬には、

アトピー性皮膚炎の治療薬には、

- ぬり薬(外用薬)

- 飲み薬(内服薬)

- 注射薬(生物学的製剤)

の3種類があります。

多くの場合、ぬり薬による治療が開始されますが、それらの治療で効果が不十分な場合には、飲み薬や注射薬による治療が行われます。

ぬり薬には、

- 保湿剤

- ステロイド外用薬

- タクロリムス外用薬

- 外用JAK阻害薬 など

飲み薬には、

- 経口ステロイド薬

- シンクロスポリン

- オルミエント(JAK阻害薬)など

注射薬には、

- 生物学的製剤

があり、そのほか治療薬ではありませんが、紫外線照射による光線療法もあります。

注射剤 デュピクセント®による治療

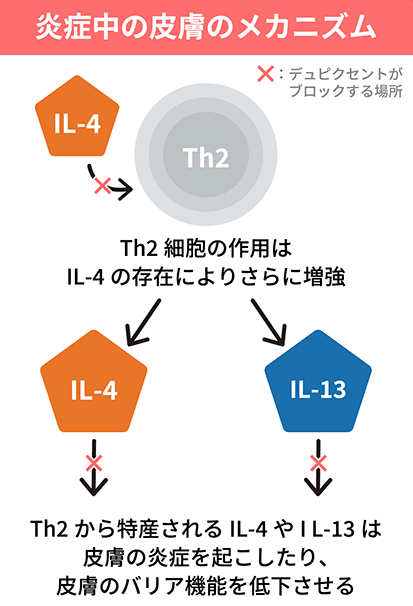

アトピー性皮膚炎は、

アトピー性皮膚炎は、

- 炎症

- かゆみ

- バリア機能低下

この3つの要素が絡み合い、悪循環を作ります。

そのため、どれか1つではなく、3つすべてに着目して良い状態を長く維持することが重要です。

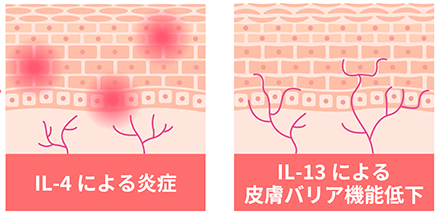

皮膚内にある「IL-4」という物質は炎症を誘発し、「IL-13」という物質は皮膚バリア機能の低下を招きます。

デュピクセント®は、この「IL-4」と「IL-13」のはたらきを直接おさえることで、「炎症・かゆみ・バリア機能低下」のすべてに対する効果が期待できます。

デュピクセント®を投与できる方・できない方

これまでの治療法でなかなか十分な治療効果が得られないアトピー性皮膚炎の方にお使いいただけます。

15歳以上という年齢制限がありましたが、2023年9月25日より小児適応拡大となり、14歳以下(6ヶ月以上)の子どもでも使用できるようになりました。

一方で、デュピクセント®に含まれる成分に対してアレルギー反応を起こしたことのある方は投与できない場合があります。アトピー性皮膚炎以外のアレルギー疾患の症状が変化する可能性があるため、主治医と相談しながら治療を進める必要があります。

- 喘息

- 慢性副鼻腔炎

- アレルギー性鼻炎

- じんましん など

すでに治療中でお薬を服用している場合は、必ず主治医の指示に従ってください。

デュピクセント®の薬剤費・自己負担額の目安

デュピクセント®の薬剤費は、

- ペン:58,775円

- シリンジ:58,593円

いずれも、1本あたりの金額です。

デュピクセント®の治療は保険適用となるため、治療費の自己負担割合は患者さんによって異なります。

※ 小学校入学前の子どもであれば2割負担、小学校に入学してからは3割負担となります。

2割負担の方

| ペンの場合 | シンリジの場合 |

|---|---|

| 初回(2本) 23,510円 |

初回(2本) 23,437円 |

| 2本目以降(1本) 11,755円 |

2本目以降(1本) 11,719円 |

3割負担の方

| ペンの場合 | シンリジの場合 |

|---|---|

| 初回(2本) 35,265円 |

初回(2本) 35,156円 |

| 2本目以降(1本) 17,633円 |

2本目以降(1本) 17,578円 |

医療費助成制度

治療費が高額になってしまう際に活用できる医療費助成制度があります。

- 高額療養費制度

- 付加給付制度

- 子どもへの医療費補助制度

- ひとり親家庭への医療費補助制度

- 学生などへの医療費補助制度

高額療養費制度

1ヶ月(その月の1日〜末日まで)の間に、医療機関の窓口で支払うべき自己負担額が、一定の金額を超えることになった場合は、自己負担額を一定額(自己負担上限額)までにおさえることができる制度です。

詳しくは厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

付加給付制度

ご加入の医療保険(保険者)によっては、独自の「付加給付」として、国が定める高額療養制度よりも手厚い医療費助成を行っており、自己負担上限額がさらに低く設定されている場合があります。

詳しくはご加入の保険者(健康保険組合等)にご相談ください。

子どもへの医療費補助制度

各自治体で、子どもに対する医療費助成制度が設けられています。

- 対象年齢

- 助成内容

- 申請方法

は各自治体によって異なりますので、まずはお住いの市区町村にご相談ください。

ひとり親家庭への医療費補助制度

自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。助成内容や申請方法が自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。

学生などへの医療補助制度

大学や学校では、学生向けに独自の医療費負担補助制度を運営している場合があります。指定病院や事前手続きが必要な場合もありますので、詳しくは学校の学生課などにご相談ください。

こちらの記事の監修医師

佐々木皮膚科佐々木 豪 先生

関連記事のご紹介

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.