初期には、皮膚の違和感や神経痛のようなチクチク・ピリピリした痛み、かゆみ、軽いしびれが現れます。

見た目にはまだ発疹が出ていないことも多く、筋肉痛や五十肩と間違えられるケースもあります。通常、数日以内に赤みや小さな水ぶくれが出現し、帯状に広がります。

この記事は帯状疱疹について書いています。50代以上は発症率が高くなる傾向にあるため、その世代の方はぜひご覧ください。

帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは、子どもの頃に感染した水ぼうそうと同じ水痘・帯状疱疹ウイルスが、疲れやストレスなどの影響で体の免疫力が下がったときに再び活動を始めることによって起こる病気です。

本記事では皮膚科専門医に監修していただき、帯状疱疹の初期症状を画像で解説しています。

目次

帯状疱疹は、赤みを帯びた水ぶくれの混じった皮疹が顔や体の片側だけに発症し、帯状に並ぶので帯状疱疹と呼ばれています。強い痛みやかゆみ、ヒリヒリとした皮膚の違和感を覚えます。

かつて、子どもの頃に発症することの多い病気に「水ぼうそう」がありました。これは、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)と呼ばれるウイルスが体に侵入することで起こる病気です。最近では、1歳過ぎにワクチン接種することが多いと思います。

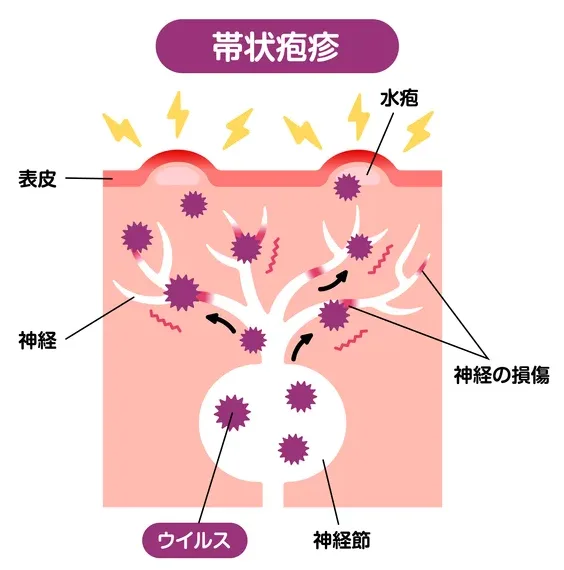

水ぼうそうに罹患後やワクチン接種後にこのウイルスは神経節で終生潜伏感染しつづけ、普段は免疫力によって活動が抑えられています。しかし、免疫力が低下するとウイルスが再活性化することがあり、ウイルスが神経に沿って移動し、神経に炎症を起こし痛みが現れ、皮膚に到達すると赤みを帯びた小水疱を形成します。これが帯状疱疹の正体です。

帯状疱疹の発生には年齢が大きく影響しており、とくに日本においては50歳を超えると帯状疱疹にかかる人の割合が顕著に増え始めます。50代、60代、そして70代になるにつれて、発症率はさらに上昇し、80歳に達する頃には約3人に1人が帯状疱疹を経験するとされています。

また、帯状疱疹の発症率は徐々に増加しており、60歳以上の人々を対象とした調査では、1997年から2017年の20年余りで発症率が約1.5倍になったという報告があります(宮崎県における調査結果より)。

帯状疱疹の患者さんの約70%が50歳を超えていますが、残りの30%には20代や30代の若年層も含まれており、年齢に関わらず誰でも発症するリスクがあることを示しています。

帯状疱疹の初期症状として、神経痛のような皮膚のピリピリ感やチクチク感があらわれます。これは帯状疱疹特有の帯状の発疹などの症状が出る数日~1週間ほど前から見られることが多いです。

その痛みが患部の左右どちらかに発生した後、発疹がブツブツとでき、さらに帯状の水ぶくれも現れます。

症状が進行するにつれて痛みがどんどん強くなり、発熱、リンパ節の腫れ、頭痛が現れることもあるため、日常生活を送る上で支障が出るケースも珍しくありません。人によっては眠れないほどの強い痛みを感じることもあります。

発症部位としては

などがあげられます。

どの部位でも痛みや違和感からはじまることが多いです。

症状は3週間程度でおさまるものの、発疹の痕が残りやすいとされています。重症化した場合は発疹が広範囲に広がってしまい、さらに顔面に発症した場合は難聴、視力障害、顔面神経まひなどの原因になることもあるため、適切に治療する必要があります。

発疹や水ぶくれは1週間から10日ほどで治りかさぶたになることが多いといわれています。ただし、ウイルスの影響で神経が傷ついてしまった場合、発疹が治まっても痛みだけが長期間残り続ける帯状疱疹後神経痛になることもあるため、なるべく早期に治療を開始することが大切です。

帯状疱疹の原因は水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)です。水痘(水ぼうそう)と同一のウイルスで、感染力が強いという特徴があります。

子どもが水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に感染した場合、2〜3週間程度の潜伏期間を経て、水ぼうそうになります。しかし、水ぼうそうが治った後も、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)は脊髄の近くにある神経節に存在し続け、大人になっても消滅することはありません。

水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)が活性化する理由は免疫力の低下が考えられます。加齢や疲労、ストレスなどで免疫力が下がったときに活発にはたらき出し、帯状疱疹を発症しやすくなります。

帯状疱疹の検査では、まず問診で「水ぼうそうの既往歴」を確かめます。また、帯状疱疹は体の左右いずれかに発疹が帯のように発生するという特徴があるため、患部の状態をチェックして診断します。

帯状疱疹の検査では、まず問診で「水ぼうそうの既往歴」を確かめます。また、帯状疱疹は体の左右いずれかに発疹が帯のように発生するという特徴があるため、患部の状態をチェックして診断します。

ただし、単純ヘルペスや接触皮膚炎、水疱性類天疱瘡といった帯状疱疹と似た病気の可能性もあるため、場合によっては皮疹部から検体を採取してウイルス抗原の有無を検査することもあります。

なお、水ぶくれができておらず、皮膚の痛みを感じるのみといった初期状態では診断は困難です。

帯状疱疹は、発疹や水ぶくれが確認されてから72時間以内に抗ウイルス薬による治療を始めるのが理想です。早期治療によって重症化を防ぐだけでなく、発疹がよくなっても痛みが消えない帯状疱疹後神経痛になるリスクを低くすることができます。

帯状疱疹は、発疹や水ぶくれが確認されてから72時間以内に抗ウイルス薬による治療を始めるのが理想です。早期治療によって重症化を防ぐだけでなく、発疹がよくなっても痛みが消えない帯状疱疹後神経痛になるリスクを低くすることができます。

抗ウイルス薬は、なくなるまでしっかりと飲みきるようにしましょう。 複数の神経支配領域に皮疹が及ぶ場合や、全身に皮疹が出現する汎発性の帯状疱疹の場合など症状がひどい場合は、入院の上点滴が必要になることもあります。

症状によっては、痛みを抑えるための鎮痛薬なども使用し、目や耳などの合併症がある場合は眼科や耳鼻科などそれぞれの専門科による治療が必要になります。

初期には、皮膚の違和感や神経痛のようなチクチク・ピリピリした痛み、かゆみ、軽いしびれが現れます。

見た目にはまだ発疹が出ていないことも多く、筋肉痛や五十肩と間違えられるケースもあります。通常、数日以内に赤みや小さな水ぶくれが出現し、帯状に広がります。

はい、十分に考えられます。

神経の炎症によって痛みが先行し、皮膚症状が後から現れるのが帯状疱疹の特徴です。この段階で医療機関を受診できれば、早期治療によって皮膚の悪化や後遺症を予防できる可能性が高まります。

赤い斑点の上に小さな水ぶくれが集まり、左右どちらか一方の神経に沿って帯状に並ぶのが典型的な所見です。

水ぶくれが破れるとかさぶたになり、最終的には治癒しますが、色素沈着や瘢痕が残ることもあります。顔面や眼の周囲に出る場合は特に注意が必要です。

50代を境に加齢による免疫力の低下が進み、体内で眠っていた水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化しやすくなります。

とくに疲労、ストレス、病気、手術後、がん治療中などの免疫抑制状態が引き金になることが多いため、年齢を問わず注意が必要です。

帯状疱疹自体はうつりません。

帯状疱疹自体はうつりませんが、水ぼうそうにかかったことがない人に対しては、ウイルスが飛沫や接触で感染する可能性があります。とくに妊婦や乳幼児、免疫力の弱い方との接触は避けるべきです。水ぶくれが治り、かさぶたになるまでは感染性があります。

痛みや違和感を感じた時点で、なるべく早く皮膚科を受診することが重要です。

とくに発症後72時間以内に抗ウイルス薬を開始できれば、ウイルスの増殖を抑え、皮膚のダメージや神経痛などの後遺症を軽減できます。市販薬で様子を見るのは避けましょう。

主に使用されるのは、抗ウイルス薬(バラシクロビル、アメナメビルなど)で、ウイルスの活動を抑えます。

必要に応じて鎮痛薬や神経障害性疼痛に効く薬(プレガバリン、アミトリプチリンなど)が併用されます。副作用としては軽い吐き気や頭痛、倦怠感が出ることがありますが、医師の指示のもとで使用すれば安全です。

十分な睡眠と栄養をとり、ストレスを避けて安静にすることが大切です。

また、水ぶくれをこすったり潰したりしないように注意し、患部を清潔に保ちましょう。入浴は基本的に可能ですが、刺激の強いボディソープや熱いお湯は避けるのが無難です。

はい、再発の可能性はあります。

特に免疫力が著しく低下したときには再発リスクが高まります。予防には帯状疱疹ワクチン(シングリックスなど)の接種が有効です。50歳以上の方は、医師と相談し、接種を検討することをおすすめします。

ワクチンには注射部位の痛み・腫れ、倦怠感、発熱などの軽度な副反応が見られることがあります。

多くは数日でおさまります。シングリックスは2回接種が必要で、免疫低下のある方でも接種可能です。持病のある方は、かかりつけ医と相談のうえ接種を検討しましょう。

前田皮膚科クリニック前田 文彦 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.